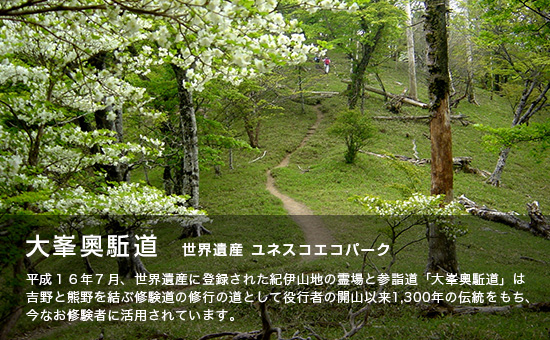

大峯奥駈道コース

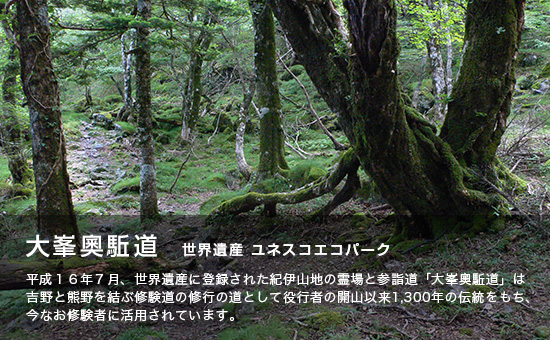

大峯奥駈道は、霊場「吉野・大峯」と「熊野三山」を南北に結ぶ修験者の修行の道で、吉野山から熊野本宮大社まで約80キロメートルの道のりがあります。

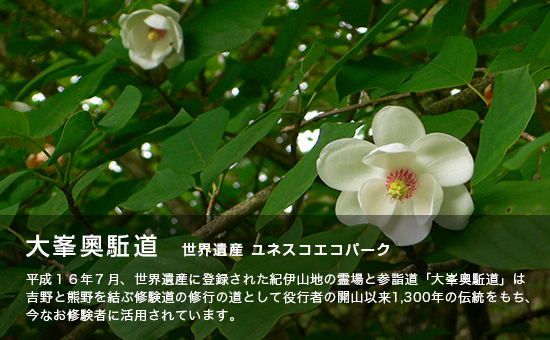

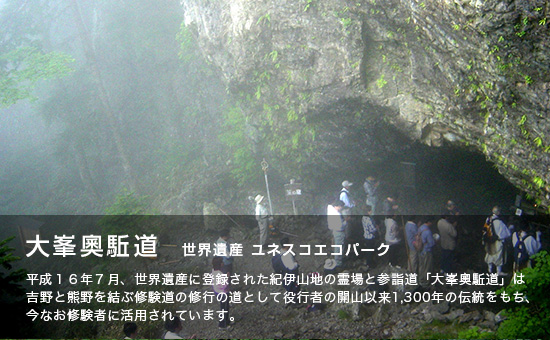

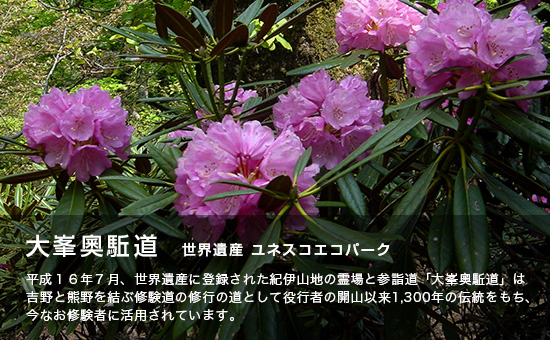

その中でも上北山村地内約20キロメートルの間の大峯奥駈道は、標高1,500メートル~2,000メートル級の高地となり大峰山脈の中で最も険しい参詣道ですが、その古道はブナ、トウヒ林等の原生林をはじめ、シロヤシオ、シャクナゲ、オオヤマレンゲなど花木咲く豊かな自然道が昔と変わらずに保たれています。また、峯中最も厳しい修行が行われた雪中参籠の行場「笙ノ窟」へは、登山道が整備され、一般の方でも比較的安全に訪れる事ができるようになりました。

上北山村の天気詳細は下記リンクをご覧ください。

紀伊山地の霊場と参詣道ルール

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」は、万物、生命の根源である自然や宇宙に対する畏敬を、山や森に宿る神仏への祈りという形で受け継いできた、日本の精神文化を象徴する文化遺産です。私たちは、このかけがえのない資産がもたらす恵みを、世界の人々がいつまでも分かち合えるよう、参詣道を歩くにあたって次のことを約束します。

- 「人類の遺産」をみんなで守ります。

- 「いにしえからの祈り」の心をたどります。

- 笑顔であいさつ、心のふれあいを深めます。

- 動植物をとらず、持ち込まず、大切にします。

- 計画と装備を万全に、ゆとりをもって歩きます。

- 道からはずれないようにします。

- 火の用心をこころがけます。

- ゴミを持ち帰り、きれいな道にします。

問い合わせ先

上北山村役場企画政策課

電話番号 07468-2-0001

ファックス番号 07468-3-0265

大台ヶ原ビジターセンター

電話番号&ファックス番号 07468―3-0312

注意事項

- 山の天気は変わりやすいため、雨具等を携帯ください。

- 標高が高いため気温が低いです。防寒具を携帯ください。

- 動植物をとらないでください。

- 野生動物にえさを与えないでください。

- 無理な登山計画はやめましょう。

世界遺産「大峯奥駈道」おすすめトレッキングコース

- Aコース(初級)

- Bコース(上級)

- Cコース(上級)

- Dコース(中級)

- Eコース(上級)

(注意)時間・距離はあくまでも目安です。余裕のある計画をたててください。

Aコース(初級)

笙の窟・和佐又山コース - 距離:約7キロメートル 所要時間:約3時間

笙の窟は、「大普賢岳」と「和佐又山」の中程にある日本岳の南岩壁に開口する自然岩窟で、奥駈道からは離れた「入峯中」の行場です。平安時代以来多くの修行者の参籠修行が行われた場所で、この窟での雪中参籠は峯中随一の荒行とされ、日蔵上人も修行を行ったと言われています。「笙の窟」と「和佐又山」のコースは、全て天然林で深緑、紅葉とも魅力のあるコースとなっています。

和佐又山ヒュッテ

大普賢岳など大峯奥駈道への登山基地「和佐又山ヒュッテ」。まずはこちらで情報収集しましょう。登山届けも忘れずに!

和佐又山ヒュッテから和佐又山の鞍部 0.6キロメートル 約25分

和佐又山の鞍部

和佐又山、笙ノ窟、無双洞方面への分岐になります。看板に従い笙ノ窟方面に向かってください。

和佐又山の鞍部から笙ノ窟 1.4キロメートル 約60分

笙ノ窟

鞍部から50分ほどで、岩窟郡のはじまり「指弾窟」に着きます。指弾窟をすぎると「朝日窟」、その後「笙ノ窟」「「鷲ノ窟」と窟が続きます。笙ノ窟から和佐又山へは来た道をもどります。(注意)笙の窟より先は鎖場、鉄製のハシゴ場があり上級者向けです。

笙ノ窟から和佐又山の鞍部 1.4キロメートル 約50分

和佐又山の鞍部

看板に従い和佐又山に向かいます。

和佐又山の鞍部から和佐又山 1.9キロメートル 約20分

和佐又山

標高1,344メートル。山頂からは「大普賢岳」、近畿最高峰「八経ヶ岳」、「行者還岳」などが見える絶景スポットです。冬登山も人気があります。

和佐又山から和佐又山ヒュッテ 1.7キロメートル 約15分

和佐又山ヒュッテ

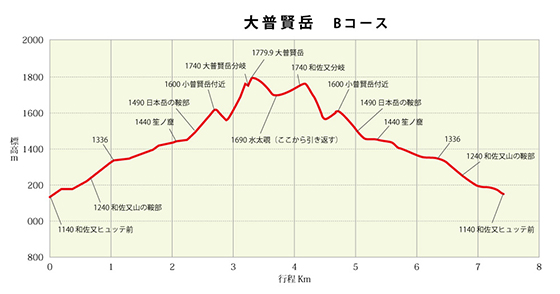

Bコース(上級)

和佐又山ヒュッテ~大普賢丘 - 距離:約7キロメートル 所要時間:約6時間

大峰の名峰「大普賢岳」(1,780メートル)へは笙ノ窟~大普賢岳の間が、鉄階段、鎖場があり滑落に十分注意が必要。見どころは、大普賢岳、石の鼻、水太覗きからの展望。5月下旬から6月上旬は、シロヤシオ、シャクナゲ等が咲き、紅葉は10月中旬から11月初旬です。

和佐又山ヒュッテ

大普賢岳など大峯奥駈道への登山基地「和佐又山ヒュッテ」。まずはこちらで情報収集しましょう。登山届けも忘れずに!

和佐又山ヒュッテから和佐又山の鞍部 0.6キロメートル 約25分

和佐又山、笙ノ窟、無双洞方面への分岐になります。看板に従い笙ノ窟方面に向かってください。

和佐又山の鞍部から笙ノ窟 1.4キロメートル 約60分

笙ノ窟

鞍部から50分ほどで、岩窟郡のはじまり「指弾窟」に着きます。指弾窟をすぎると「朝日窟」、その後「笙ノ窟」「「鷲ノ窟」と窟が続きます。笙ノ窟から和佐又山へは来た道をもどります。(注意)笙の窟より先は鎖場、鉄製のハシゴ場があり上級者向けです。

笙ノ窟から大普賢岳 1.2キロメートル 約100分

大普賢岳

笙ノ窟から小普賢岳までの間に石の鼻があります。石の上に上がると絶景で、大台ヶ原など見渡せます。(注意)足下注意。 石の鼻からは更に急坂となり、シャクナゲが多くなります。登り続けると、大普賢岳の北肩につき、大峯奥駈道と合流します。左へ尾根沿いに歩けば大普賢岳に到着です。標高1779.9メートル。

大普賢岳から水太覗き 0.4キロメートル 約20分

水太覗き

本村で人気の高い絶景スポット「水太覗き」です。紅葉の時期は特にすばらしい景色を見せてくれます。(注意)足下注意。 ここから帰りは山頂の巻道「大普賢の横駈」を利用して下山してください。

水太覗きから和佐又山ヒュッテ 3.7キロメートル 約155分

和佐又山ヒュッテ

Cコース(上級)

和佐又山ヒュッテ~大普賢岳~七曜丘~無双窟~底なし井戸 - 距離:約11.5キロメートル 所要時間:約8時間30分

準備中

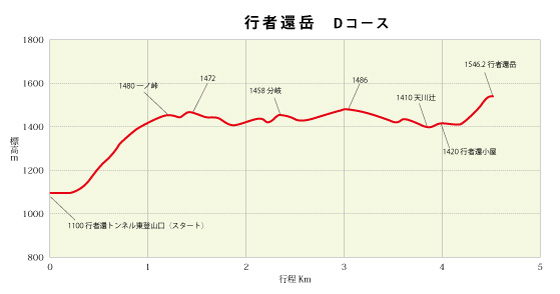

Dコース(中級)

一ノ垰・行者還岳コース - 距離:約9キロメートル 往復約6時間

国道309号行者還トンネル東口登山口からスタートして、昔から変わらない自然道、原生林、秋には紅葉を楽しみながら、行場「一ノ垰」を経て「行者還岳」を目指すコースです。

行者還トンネル東口登山口

トンネル東口の左に続く林道を200メートル下って行くと登山道があります。ここから大峯奥駈道まで高低差約400メートルを一気に登ります。

行者還トンネル東口登山口から一ノ垰 1.2キロメートル 約80分

一ノ垰

ここまではきつい登りですが、ここから行者還小屋までは比較的緩やかな稜線の道で、木々の間からの展望が美しく、春から初夏にかけてはシロヤシオ、ヤマシャクヤク、クサタチバナ等の花が多く咲き、5月中旬から6月上旬頃は花の回廊となります。10月中旬頃の紅葉も見事です。

一ノ垰から行者還小屋 2.8キロメートル 約80分

行者還小屋

比較的きれいな小屋で宿泊も可能、トイレもあります。ここから行者還岳までは、はじめは緩やかですが途中から急な登りになります。

行者還小屋から行者還岳 0.6キロメートル 約30分

行者還岳

標高1546.2メートル。シャクナゲが多く、5月下旬が見頃です。

行者還岳から行者還トンネル東口登山口 4.5キロメートル 約170分

行者還トンネル東口登山口

Eコース(上級)

弥山・八経ヶ岳コース - 距離:約9.4キロメートル 所要時間:約7時間

準備中

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課

〒639-3701 奈良県吉野郡上北山村大字河合330番地

電話番号:07468-2-0002

ファックス:07468-3-0265

お問い合わせフォーム

更新日:2024年02月01日